今天是《魚書》入駐Substack一週年的日子,本來按照計畫,應該回顧一年來在Substack的寫作經歷,畢竟近期《魚書》作為唯二的中文媒體,時不時衝上Substack國際類媒體上漲百強榜。但當下此刻,在這個特別的日子,人生劇烈變動的風浪中,我想分享一些更自我的東西,記錄在這裡:寫給自己,寫給《魚書》和Fish Books,寫給未來,也寫給遠方或多或少處於人生轉變中的妳/你。

打破枷鎖,做出選擇

首先我想要分享的是一首新歌:《作為一個女人》 (Youtube點擊此處)。

這首歌的特別之處是它的詞是人寫的,音樂卻是AI寫的。但它打動了我,不單是整首歌的氛圍,更重要的是其中透露出的強烈的人性關懷和傳遞出的訊息。這位非常有才華的年輕創作者在自己頻道的音樂簡介裡寫道:

這個頻道最初是為了讓我自己開心而創立的,如果有人停下來聆聽並享受我的歌曲,我會感到非常高興。

但我們必須清楚一點:機器永遠無法取代藝術家,而我也從未自詡為藝術家。對我來說,歌曲是一種傳達訊息或喚起意識的方式,歌詞與音樂應該融為一體。

歌曲的法文與西班牙文歌詞皆由我親自創作。

音樂則是使用 Suno 和 Riffusion.AI 製作,人工智慧幫助我創作音樂。

歌曲大多以法語演唱。

獨樂樂不如眾樂樂,把自己玩開心了聽的人才能開心,這種看起來不經意的創作態度其實意義深刻。內心的喜悅永遠是滋養創作者最重要的東西,沒有它,創作者無法和自己,和他人有效連結 (就好比按照慣例我得在此文綜述和交代一年寫作和社會實驗的進展,但我偏不)。而這個創作者用AI做出的歌曲也非常有人性。今年國際婦女權益節前,我一直在尋找一首可以表達女性力量的歌曲,但所找到的境界都不高,特別是那些男性審美規訓下的女性形象實在讓我看不下去:他們把女性力量和男性認為的性感野性混為一談。女性的美麗不是為了取悅男性,女性的追求不是為了成為男性世界的一個角色,而是成為自由的自己,世界的光芒。正如歌詞寫道:打破枷鎖,做出選擇,背負原野,向天空播種光明。一聽這首歌,我就說,哇這是我想要的女性歌曲。

聽完歌和創作者交流了一下,得知這首歌的歌詞作者其實構思了很久,更多了一層敬意。

我把歌詞在AI翻譯基礎上修改了一下,聽不了原文歌曲的讀者可以讀歌詞。我想它講的不單單是女性,也是男性的故事,是每一個經歷困局的人嚮往自由的奮鬥,選擇和希望——我們需要自由去愛,自由拒絕,衝破社會和自己套在自己身上的重重枷鎖,勇於學習,攀登高峰,而不是困在泥潭裡,接受來自亂七八糟能量的碾壓,並把這樣徒勞無益的受苦當成是自由要付出的代價。自由選擇的唯一標準是你願不願意忠實於自己,聽從自己靈魂的聲音,不論面對何種壓力和指責而做出選擇。這種選擇的代價可能非常高昂和殘酷。有時候,人必須在自由還是金錢,自由還是舒適穩定,自由還是一段感情,自由還是眾叛親離中選擇,而且生命中某些時刻你必須去面對真相,勇敢選擇,沒有兩者兼顧的完美答案,否則你被動選擇的將是漫長的心靈牢獄和時好時壞的無盡創傷。

驕傲地選擇,追尋自己的路,

從戰鬥中建立起信仰,

自由去愛,自由拒絕,

大聲地說出真相。

打破枷鎖,睜開雙眼,

擁有學習與攀登高峰的權利,

不讓他人代為決定,

也不因歸附誰的旗幟而停滯不前。

而我,在妳眼中看見,

自由而珍貴世界的光芒。

保有妳的聲音,妳的選擇權,

妳的書寫權,妳的言說權,

建設的權利,思考的權利,

敢於活出自我與追夢的權利。

妳的心貴比黃金,妳的頭載著驕傲,

妳的勞動值得公平對待,

每一隻向天伸出的手,

都回響著妳清晰而叛逆的歌聲。

而我,在妳眼中看見,

那自由而珍貴世界的光芒:

她昂首前行無有所求,

世界在手中,心在連結中,

她的權利不是恩賜,

而是她自身價值的一部分。

做一個女人,就是要打破枷鎖,

就是能昂首挺胸地做出選擇,

成為女人,就是背負著原野,

向天空播種光明。

而我,在妳眼中看見,

那自由而珍貴世界的光芒。

在變動的關卡,選擇的關頭,《魚書》前實習生媧小姐發消息對我說:你得把你的健康置於一切之前,如果你不幸福,不可以強迫自己選擇自己不喜歡的東西。和這首歌表達的是一樣東西,謝謝創作者們帶來的關於自由的訊息。我想我已經做出了忠實於內心的選擇。

不要沈默,繼續言說

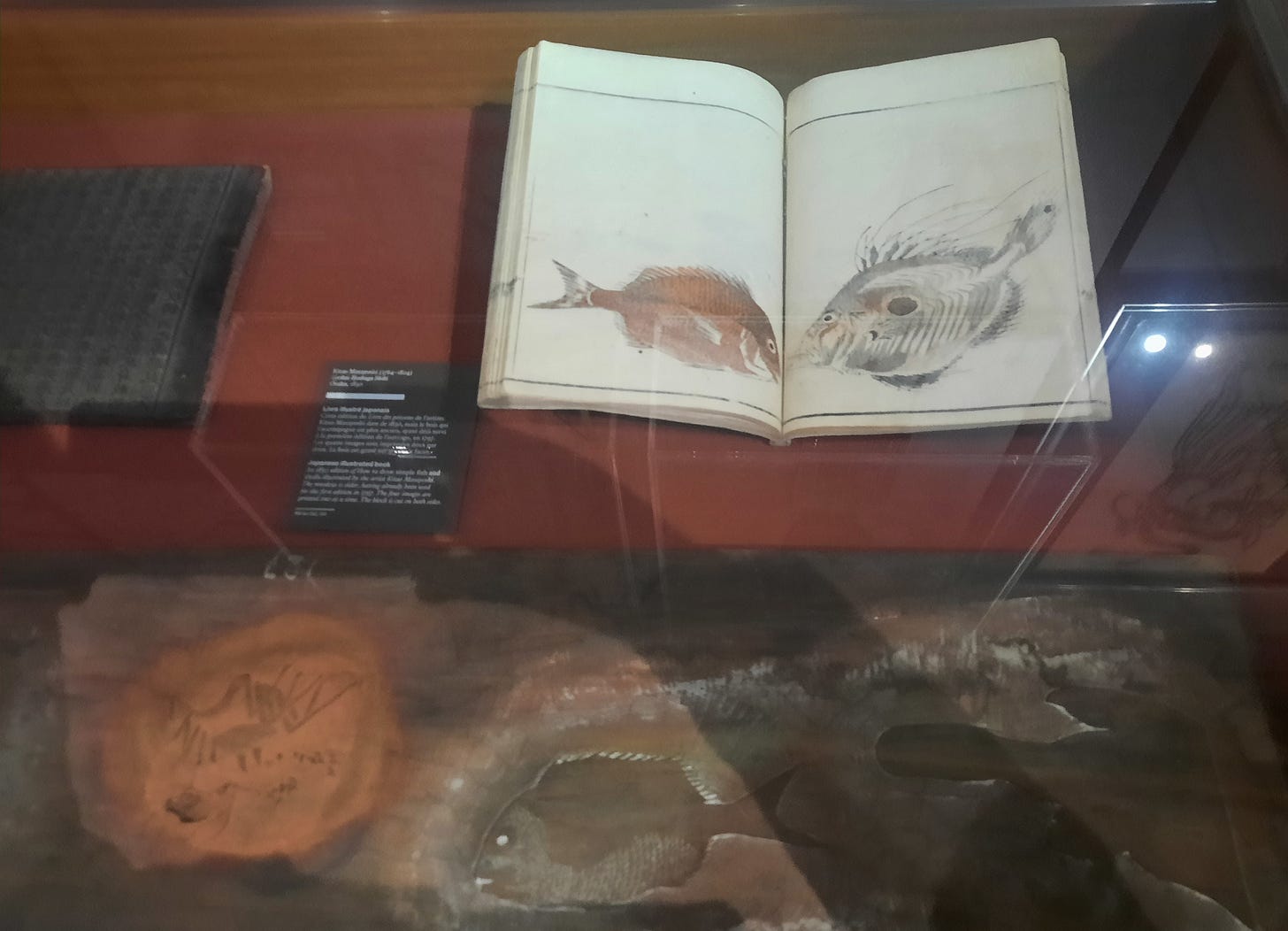

今天想要和大家分享的第二樣東西是一張照片:

攝於2025年5月17日午夜。拍攝地是即將在6月1日關門整修的印刷與圖像交流博物館。這個1495年開始就存在於我城歷史上的建築內部已不適合展覽,因此要閉門裝修,裝修後印刷博物館也將改名。所以上圖是這裡最後一次舉辦博物館之夜活動。而下次我們見面就是2027年春天了。我站在庭院裡,看這古老的建築透出暖黃色的燈光——這是我近年來最常去的博物館,想想許多次在這裡獲得的來自歷史深處的感動,回應和啓示,心中就充滿了感恩。

我仔細地觀察牆上懸掛的巨大驚嘆號,起初只是覺得特別,靠近才發現它的中間寫了一行小字:

Ne vous taisez pas!

你們(您)不要閉嘴!

整個晚上重新回顧的印刷史告訴我,為了言論自由和知識傳播,多少人付出了代價。歐洲從古騰堡印刷術傳播開始,禁令,查封,對寫作者和印書者的妖魔化,羞辱,驅逐甚至是火刑一個也不差,印刷術傳播沒多久審查就已經來臨,且以不斷進化的手段跟進。綜觀歷史,印刷史就是以創造,更新和繁育的力量,反抗禁錮和靈性絕育的自由行動,是知識和靈性指引民主化的進程,是以廣泛傳播的方式,讓人類那些不想要沈默不想要遺忘的記憶物質化的歷史。

看看歷史,感受前人遭受的一切和創造的勇敢,想到自己所遭遇的那些或隱或顯,或大或小,或威脅或利誘,或來自個人或來自體制的言論,教學審查壓力,覺得也冥冥中以微薄力量參與並連結起了前賢們的歷史,為過去釋然,為自己的選擇驕傲,努力向前,不再遺憾。

再見,最後的印刷博物館,謝謝你的臨終寄語。

改變工具,一直向前

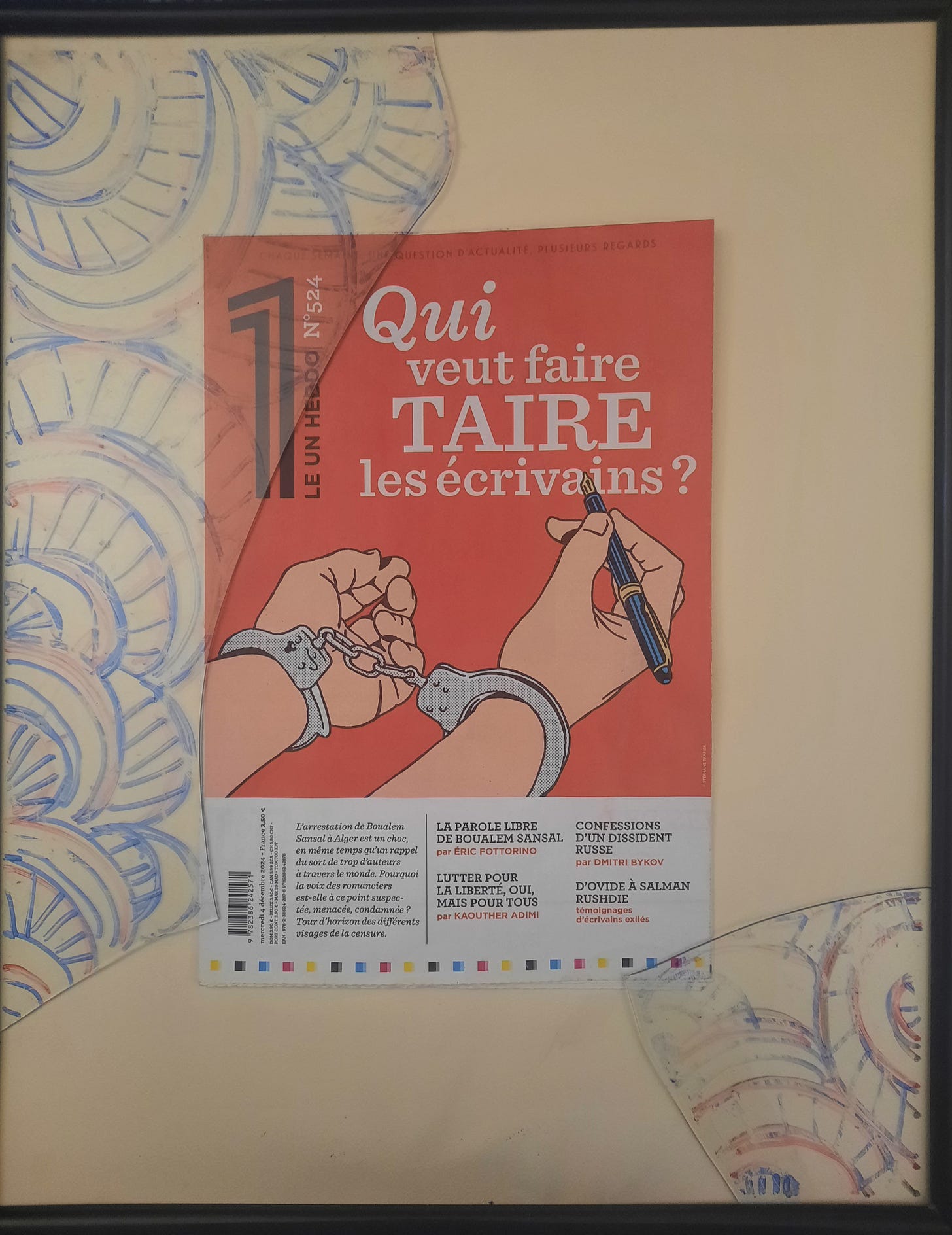

今天要和大家分享的第三樣東西,是我房間裡新換的DIY(當代藝術)張貼畫。其實你只需要一張報紙,一個手殘摔碎的畫框即可⋯⋯

屏幕中的玻璃畫框裡是法國某雜誌,用一期專刊回顧歷史,講述當代正在進行的文化,文學和思想審查。大標題是

誰想要寫作者閉嘴?

和印刷博物館的感嘆號一起串成了一個奇幻對話:

誰想要寫作者閉嘴?

你們(您)不要閉嘴!

書寫工具材料的更新變化是人類歷史的必然,然而書寫,自由表達自己聲音的需求卻一直存在,它是太初有言在每個人身上的展現。在看不見的那個世界,並沒有歷史,現在和未來之分。但在可見世界裡,我們創造的未來劇本,端賴於選擇,發聲和不斷地更新,書寫。

希望兩年後,我也能以裝修升級後的嶄新面貌,奔赴重生的印刷博物館春天的約會。希望那時候的我對現在和過去的我開心地說:感謝你不論處在何種環境中,都堅持你的聲音和書寫,感謝你自由的選擇。

就像兩歲的《魚書》一樣,兩年很短,兩年也很長。

我們不見不散。