一

對我這個記憶力下降,時常丟三落四的中年人來說,我甚至都記不清究竟甚麼時候第一次見到媧小姐。她的名字此前出現在和我通信的郵件裡,倒是很熟悉,名字最前面兩個字母是wa。 在媧小姐來到《魚書》實習之初,我叫著她的法語名字,覺得有點長,於是問她,你有中文名字嗎?

二十一歲的她給我一副不置可否的表情:「為甚麼一定要有中文名字? 」

「中文名字很重要,尤其跟華語區的人打交道。很多人唸不出你的法語名字,或者會唸錯。如果你有一個中文名字,還會說中文,他們會覺得特別親切,你們之間的距離就會拉近。」

我這樣說,媧小姐繼續不置可否。

媧小姐是法國人,父母是出生在法國的阿爾及利亞移民後代。她母語是法語,英語也不錯,還會阿拉伯語,土耳其語,而且十一歲就開始學中文了。中學老師根據她的法文名音譯,給她起了個並不怎麼美麗的中文名,她不知是甚麼意思。不知道,就等於沒用。

「不行,你得有個中文名字。」我強勢地說。

最近我越來越覺得姓名有巨大的魔力,尤其是中文名,每個漢字都是一種能量,期許,盼望,甚至可以當作預言。所以每逢人家找我起名,我都要詳細詢問他們的愛好,願景,絞盡腦汁在字庫裡尋找音譯和意譯都對應的漢字,用繁體和簡體給他們各寫一遍。更何況媧小姐是《魚書》第一位實習生,責任自然更重,好好考慮反而耽擱下來。直到和人談起她時,不得不臨時起意,用「瓦小姐」三字代表她。

她知道後問我:「瓦是什麼意思?」

孤陋寡聞的我竟一時說不出「瓦」的法文,就跟她比劃著:「瓦就是房頂上那一塊一塊的東西,防止雨水⋯⋯」

「哦,la tuile!」

我點頭難為情地說著「oui oui (是,是)。」剛學法文那一陣子,每當我甚麼也聽不懂時,常常說「oui oui 」。這不是一個學語言的好習慣,尤其是在對方其實在罵我的情況下。

媧小姐聽了我的話,突然問:「好像中國南部有個民族叫佤族?」

我驚嘆了下她的知識儲備:「對,佤族。瓦字旁邊加一個人字部,你想要這個字作你的名字嗎?」

她繼續不置可否。

「那我們找一個發音為wa的。

一聲,蛙,青蛙的蛙;媧,女媧的媧。

二聲,娃,洋娃娃的娃。

三聲,瓦,房頂的瓦,就是我用的那個,la tuile⋯⋯

四聲,襪⋯⋯這個四聲的wa字意思好像都不大好,還是不要了吧⋯⋯」

媧小姐聽了,繼續問:「女媧是甚麼?」

「女媧是中國古代神話中的女神。一些故事中她是人類始祖,負責造人,在另一些故事中,神仙打架把天捅破了,她補過天。」女媧的故事說來話長,我只好草草介紹了下,沒想到她突然問:

「天破了的故事跟那個共工有關嗎?」

我再次驚嘆她奇異的知識儲備。的確,上古神話傳說的某個版本中,打架的是火神祝融和水神共工,二位男神鬥毆後,共工戰敗,一氣之下撞不周山自殺,導致擎天柱斷裂,天傾地斜,天也被捅破了個窟窿。女媧見狀,用盡渾身力氣,煉五色石補天,最後拯救了人類。

媧小姐聽完這個故事,沒有發表甚麼意見,繼續問:「二聲的洋娃娃是甚麼?」

「娃,現在是孩子的意思。洋娃娃在中文裡指的是玩偶,本意是外國的小孩,中文裡把長得漂亮的女孩子也叫洋娃娃,比如你這樣的,在中國很有可能被叫洋娃娃。當然古代,娃也指的是美女。」

她聽了,低頭查了查手機,然後抬頭改為中文問我:

「是白行簡《李娃傳》的那個娃?」

「甚麼?」我一時沒聽明白她的發音,請她再說一遍。

「《李娃傳》,白行簡。」

「oui, oui⋯」我用法語應和著,然後偷偷瞥一眼她的手機:

「哦《李娃傳》啊,那個『娃』是美女的意思。當然,中文裡還有一個和娃相關的翻譯,是亞當和夏娃,夏娃是《創世記》裡第一個女人的音譯。創世神話中國版的亞當和夏娃,其實叫伏羲和女媧。對,這裡還有另一個女媧,這個女媧是中國版的夏娃。」

譜系非常混亂的中國神話,好幾個女媧同時出現,一個是母系社會神話殘留——天地中獨立生成的大母神,一個是父系社會神話殘留——婚姻制度肇始時期的女人,用幾句話概述這麼弘大的主題,我都快分裂了,也不知道她聽懂沒有。不過我突然發現,大母神女媧和男人的肋骨夏娃在wa小姐這裡,形成了一種奇異的,一點兒也不對立的融合——她們貌似都可以被翻譯成wa小姐。

「那你要哪個?」

她想了想:「我不要美女的那個娃。」她選了「媧」。

有了這樣厲害的中文名,她似乎很高興。

幾日後,她給我看自己寫給某國際賽事中國運動員團隊的求職信,整封信認真嚴肅誠懇,信的末尾是這樣的:

希望您能考慮我的求職意願,如果有任何翻譯的需要都請與我聯繫,期待您的回覆。

落款署名——「媧小姐」。

本來正經嚴肅看到最後的我,一口老血差點噴出來,趕緊說:「這個『媧小姐』不行!」

「為甚麼不行?這不是我的名字嗎?」

這名字太彪悍了,那個只有男人參與的國際賽事大概壓不住⋯⋯我只好跟她解釋,中文語境為表示謙虛,女子不自稱為小姐,而且正式的信件中必須得寫全名⋯⋯因為她的中文名還沒找到,時間緊迫,只好用音譯換了幾個字,為保留外國味道,繼續姓了瓦,附了法文全名,以防被運動員團隊當作惡作劇。

那「媧小姐」呢?她急切地問我。好不容易起了個中文名,居然在工作裡用不上?

「只能是筆名了⋯⋯」我說。

在這個規則被劃定的現實世界,她只能隱去神話裡的名字。

「好吧⋯⋯那就作我的筆名。」

這樣,媧小姐就有了筆名。

當然,如果你問我,媧小姐只是實習,又不寫作,拿筆名何用。

其實,我也是在和媧小姐相處一個月後,才發現她已經寫完了一本英文愛情小說,而且,堅持就是不給人看,不投稿,不出版,藏於電腦深處。我屢次引誘她拿出來分享,她屢次對我說:

「我寫小說不是為了給別人看的,我寫小說是因為我想表達我的一些情緒,我自己給自己看,看著高興!」

瞧瞧,多麼像那個為了自己開心,在水邊照著自己的形象捏泥人的女媧⋯⋯

「這⋯⋯好可惜⋯⋯寫出來書還是要跟人分享的⋯⋯」

「不,我自己看著就好,不要別人看!」

媧小姐對待發表如同上刑場的樣子,簡直是某些時候我的翻版。真是不是一家人,不進一家門。

「原來你也是社恐?」我笑道。

「對,我就喜歡待在電腦前,一直做翻譯,我能做一整天,我很喜歡這件事,我不太愛見人,不太喜歡和人打交道。 可是,老師,你真的是社恐嗎?每次跟你出去,我都以為你認識那些人好多年了,後來才知道你們也才剛見面⋯⋯」她居然對我的社恐身分提出了質疑。

媧小姐真是具備了一個創作者所應具有的所有美麗的素質。

「等你變成和我一樣的中年婦女了,我們再看。」我笑嘻嘻地對她說。

二

然而還沒等幾天,媧小姐的發文社恐就有融化傾向。在《魚書》實習的最後一天,她突然對我說:「老師,我給《魚書》所有讀者寫了封信,能不能發在網站上和大家分享?」

「這當然!你寫信,我來給你配一篇文章,寫寫你。」我很高興。

她也開心地笑了。

雖然不願意和活人打交道,但她其實是願意分享的。有豐富內在世界的社恐,往往是熱情的,只不過,這種熱情需要找到一個安全的管道,需要被懂得,也需要被一個友善的環境所接納,支持和滋養,從而讓她散發出更大的愛和光明。媧小姐如是,許許多多創作者何嘗不是如此。

媧小姐的信原文是法文,結束實習第二天,她把中文版自己翻譯了出來,我只是調整修改了部分語序。

以下便是她的信:

媧小姐來信

人們問我為什麼學習中文的時候,我不知道怎麼回答。我愛學習外語,它們的文化,它們的歷史。但,如果我非得選一個答案,我會說我喜歡中文,因為它文字美麗,有詩意,充滿歷史感。

讀者朋友們 :

我是媧小姐,很高興認識你們,並分享我在《魚書-Fish Letter》的奇遇。

一切開始於一個冬天的早晨。為了找到實習,懷著最後一個希望,我聯繫了Fishear。她的肯定回答标志著我们在《魚書-Fish Letter》深水奇遇的开始。(🐟注:深水奇遇,好詞)

我在文字和语言中遨游,翻译来自地球四个角落的文本,让所有人可以在《魚書-Fish Letter》的文化海洋加入我们。(🐟注:此段翻譯一字未改,法語裡面四個角落是固定用語,起源於十七世紀,指的是羅盤上的四個方向,後用來表示到處。但我覺得直接譯成四個角落特別有古文裡四極之美,特意保留。)

我們一起借助美食的路徑,追隨著整個世界佳餚的香氣,創造了那些可以滋養你們精神的食糧……但這還不是全部,要了解更多,你們得保持連結。 😏(🐟注:第一句話在中文語境中調子起太高了,但比為師文藝多了,具體我們幹了甚麼,《魚書》之後揭曉吧。)

这場跟Fishear一起的奇遇,一路上沒有陷阱,它像夕陽映照在聲音輕柔的海浪上一樣。(🐟注:奇怪,媧小姐整封信都在用海作隱喻)我們分享我們的故事、我們的知識和軼事,將這段美好的記憶銘刻在我的記憶中。

回頭見 !

媧小姐

這應該是媧小姐公開「發表」的第一篇文章,怎麼樣,她天生就是個創作者吧。

不過,我這樣說怎麼聽起來很慈愛。完了,這場和媧小姐的連結莫非給我最後一擊,把我變成了夕陽無限好中的溫柔女人⋯⋯

讀完這封信之後,我腦中其實一直不斷跳出「女媧」這兩個字。那天,我們在wa的四聲中貌似做了個最佳選擇。神話中的女媧代表著女性的慈愛,連結修補著壞朽中的世界;它超越水火,超越樂於劃定界線的男性力量所製造的二元對立,她是生命本身的治癒力量,是四極八荒中悄悄生起的創造性因子,是滋養生命的水源,日用不知的空氣,是包容一切,繁育萬物的大地。

補天的女媧,捏泥造人的女媧,連結男女的女媧,作為創作者鼻祖的女媧,生生不息的女媧。

「要了解更多,你們得保持連結。」她通過媧小姐說。

後記:

感謝宇宙神秘力量把媧小姐送到《魚書》,感謝她對《魚書》NFT書出版計畫:《時間膠囊第一季:想像中國的2050徵文》的奉獻。實習結束後,因為認同《魚書》理念,媧小姐已經加入《魚書》社群,成為這裡第一位以創作力作交換的法文翻譯。

📖:拜託,你說的創作力交換到底是什麼?

🐟:社會實驗,邊走邊看。目前是我提供一小時創作力,媧小姐給我提供一小時創作力。上週開始已經有人寫信要求參加這場社會實驗了(謝謝給我寫信的讀者)。我幻想未來這個社群更大時,說不定會有一個無國界精神領域工作者組成的創作力交換市場,裡面交換翻譯力,教學力,寫作力,編輯力,繪畫力,評論力,心理治療力,項目陪伴力,視頻製作力,音頻製作力,網站製作力,傳播力,市場力,精神鼓勵力,能量淨化力等等⋯⋯當然社群也會利用社群力,和大家一起申請,創作或者以社群為單位出品一些有趣的作品。這個社群不求亂入,亦不求盲目擴大,加入者須對《魚書》理念有深切認同和相信。因為創作力是精神領域工作者最珍貴的東西,直接由心靈生發,心靈運作的模式和可見世界模式不同,它需要信仰(心想事成)。我不知道它最後會走到哪裡去,走成什麼樣,目前只是初步構想,大家有什麼想法也不妨和我寫信交流ear@fishletter.art。剛開始社會實驗嘛,你的意見很重要哦!

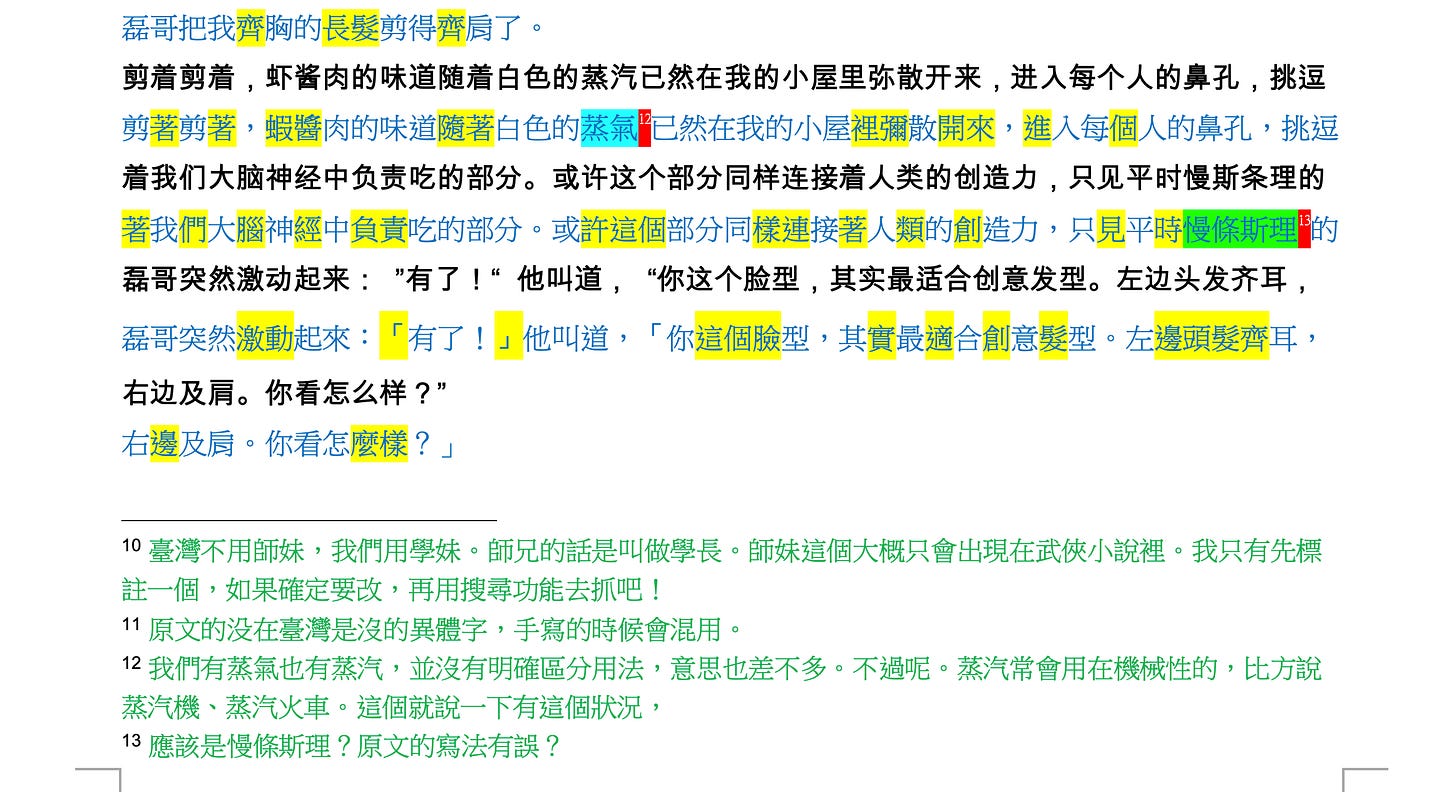

最後,為直觀說明創作力交換社群的工作,我來展示一下《魚書》社群某元老級成員貢獻的繁體字編輯力的一個範例:(實話說作為創作者我當時看到被感動到哭)。

其實也想通過這幅圖讓大家了解,《魚書》這一年每篇文章發布後,都會經歷怎樣認真的修改和陪伴,而你在《魚書》網站看到的每一篇文章,哪怕看起來再輕鬆無比,都是我抱著寫遺作的心態認認真真去寫,都是她抱著校實體書的態度認認真真去改(本人是簡體字出身,原稿會有不少錯誤)。也許也是因為曾經有很長一段時間,我因為身體原因無法寫作,故而時刻不忘,《魚書》之上,還有無常,所以在所能自由書寫時,便用盡全力,同時因為有她這樣的相信和支持,讓《魚書》得以坦然面對前方,越走越有力量。

在此文最後,也希望你,作為一名精神領域工作者,當創作遭遇瓶頸,人生遭遇陷阱時,也可以在類似的支持模式下,在《魚書》社群中接收同樣的心靈力量,被支持,被鼓勵,被治癒,從而運用你的能量,回饋社群,並為世界帶來更多點亮人心的美好作品。

When you follow your bliss, you begin to meet people who are in the field of your bliss, and they open the doors to you. ——Joseph Campbell

當然對讀者來說,最簡單的能量傳遞,就是心有所動,分享或訂閱《魚書》。